A entrevista chega-me em plena viagem a bordo do elétrico 25. A dança de palavras é rara nas ruas da cidade onde me movo. As imagens cénicas de Lisboa contestam-me a companhia, mas ignoro-a pousando as luvas pó de arroz no colo. O regresso a uma entrevista de Anabela Mota Ribeiro a João Pereira Coutinho não pode esperar.Torna-se urgente um lugar para a absorver com voracidade, apenas permitida aos gulosos literários. Sento-me e sou comprimida por um senhor largo, que perdoei por ter a elegância de um chapéu e espalmada entre a brisa Atlântica da janela semi-aberta e o seu sobretudo com cheiro a quem já viveu mais do que a minha pele, absorvo a troca brilhante de palavras.

Gargalhadas sem freio, um eléctrico inteiro a olhar para mim, reconhecimento, alguma piedade pelo meu país e lágrimas não sei se de rir, se de comoção. Mas as gargalhadas, as mesmas que me dão a certeza da sua genialidade, sempre que tenho privilégio dos nossos momentos privados.

Voo no tempo e sorrio. Gosto de abraçar sem rede os estrangeiros que me batem à porta. Um dia uma turista voluptuosa de quem já não me lembro o nome, pediu-me por engano um guia na Rua Nova do Almada. Quando dei por mim, e na sofreguidão de conhecer os viajantes do mundo, uns dias mais tarde jantava numa casa no Loreto. Assim conheci o ilustre amigo.

Novo encontro numa palestra na Casa Fernando Pessoa e um fio que se foi desenrolando pelas ruas das nossas cidades. Lisboa. Porto.

À sua generosidade talvez lhe deva uma das minhas páginas impressas mais importantes, mas muito mais importante que isso, devo-lhe o tanto que absorvo com o privilégio da nossa amizade e a sua atenção no meu ano mais ‘horribilis’. Longe de ser um convidado que vai a todos os meus eventos, é um dos que mais se destaca das presenças mais inteiras.

‘A viagem é sempre confortável e o nosso bilhete é de criança’. Brincamos aos génios muitas vezes (eu juro que tento), e com ou sem Nobokov rimo-nos, é verdade, como dois idiotas. Adoro as viagens de coche que nos leva ao Chiado e a tantas moradas muito bonitas, longe daqui. E seja num teatro para viver Shakespeare ou a um café com mesas onde a filosofia da vida se senta conosco, faço questão de repetir a nossa dança de gatos de duas patas, que sorriem ao medo vestidos com asas de pássaro.

Não sei se faço do João um ser humano melhor, mas sou uma mulher que o acompanha quando sublinha nas palavras de Rousseau que “os homens nascem aprisionados na sua agressividade instintiva e é a sociedade que os civiliza, refina e liberta Creio, aliás, no oposto: os homens nascem aprisionados na sua agressividade instintiva e é a sociedade que os civiliza, refina e liberta. E não existe liberdade sem lei, ou seja, sem uma autoridade politicamente constituída e democraticamente eleita. E, também ela, limitada pela lei. De preferência, bem limitada: capaz de exercer as suas funções soberanas mas sem interferir nas escolhas individuais e legítimas dos indivíduos”. Elevo o negrito de um ‘fã de carteirinha’, que mesmo sem rosto também me vai deliciosamente iluminando a morada sublime, a tal dos que se identificam.

O anos passam e a balburdia republicana teima em não secar e se nascemos ambos depois do 25 de Abril é algures na senda da criatividade que nos encontramos. O seu génio e a minha graciosidade, segundo me diz, como um miúdo que descobre a cada encontro, um mapa de tesouro. O sentido das pistas tem uma cumplicidade que ‘confronta a corrupção do mundo’, onde também há gargalhadas insanas e momentos que me deixam sem palavras. Sim, momentos como aquele em que recebi das suas mãos uma obra de Luca Guadagnino. Com quantos seres humanos podemos nós, neste mundo, ser tão inteiros?

O meu querido The Wolseley não será o mesmo depois da nossa presença, na sua fervorosa Londres e no seu corpo de Apolo identifico-lhe o Sol e a luz da verdade. Mas é quando prefere a palavra ‘anjo’ que sorrio. Assim como se nunca duvidasse que eles existem, também dentro de cada um de nós.

No final das linhas e não tendo passado despercebida dos viajantes de um dos mais cénicos eléctricos da cidade, calço as luvas de três quartos. O elétrico aproxima-se da minha paragem.

– Desculpe, importa-se… vou sair na próxima…

– Que pena menina, as suas gargalhadas foram contagiantes.

Deixo-vos a entrevista de Ana Bela Mota Ribeiro. Sem margens no tempo, continua sublime.

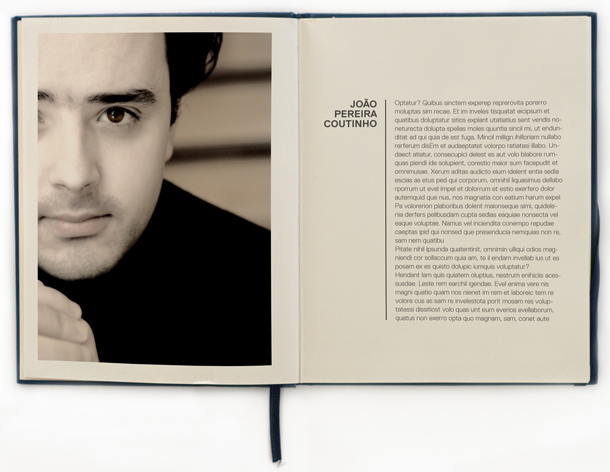

É professor universitário. É colunista da Folha de S.Paulo e do Correio da Manhã. A sua testa é suficiente conhecida para que ele mesmo faça troça e fale dela num vídeo disponível na net. Carismático, embirrante, brilhante? A escolha do adjectivo não é consensual. Quem é o gajo?

João Pereira Coutinho é um daqueles casos. Vamos pôr isto em brasileiro, que o cara é uma figura lá em Sampa. Não tanto no Rio. Imaginam JPC de sunga tomando água de côco? Não dá, né. Imaginam, como uma leitora, JPC de fato de três peças e cartola? É mais provável, né. Vamos pôr isto em brasileiro: “Quem é o gajo?”. Pergunta de um brasileiro que pretende “falar” português e saber quem é João Pereira Coutinho, cronista há anos da Folha de S.Paulo. Não lhe interessa que também seja cronista, há menos anos, do Correio da Manhã. (O vídeo está disponível na net.) Ahs e Ohs no Brasil. Menos ahs e mais “é um fascista do piorio” em Portugal. (Adianta-se desde já que ele discorda desta parte).

Nasceu em 1976. Não representa uma certa direita, porque é demasiado particular para representar seja quem for. É um daqueles casos de pessoa amada e odiada, adulada e vilipendiada no espaço público.

Millôr Fernandes escreveu: “Não é segredo: somos feitos de pó e vaidade. E muito medo.” A entrevista pretendia saber do pó, da vaidade e do medo de JPC. A entrevista não é comovente quando lhe é perguntado o que o magoa. É comovente quando fala das mulheres da sua vida. Ou de coragem e consciência tranquila. A entrevista mete Marisa Cruz (muito lateralmente), Evelyn Waugh, uma gata, Rousseau, Zeus… Passa por Oxford, Manhattan, Chiado, Avenida Paulista…

A viagem nem sempre é confortável. O bilhete é de adulto.

Quando pôs a condição de dar a entrevista por escrito, citou Nabokov: “Penso como um génio, escrevo como um vulgar homem de letras e falo como um idiota”. É mesmo assim?

Não, Anabela, não é assim. Para começar, não sei se foi Nabokov quem disse isso. Podia ir confirmar, mas para quê? Provavelmente, a frase até é minha e eu pus na boca de Nabokov. Acontece muitas vezes. Só citei Nabokov para que pudéssemos fazer isto por escrito. E é mais fácil convencer uma segunda pessoa se citarmos uma terceira de peso.

A sua recusa em dar a entrevista pessoalmente passa, também, por um desejo de não defraudar expectativas? De quem?

Não, passa pela preguiça. Se a entrevista fosse pessoalmente, teria que estar a falar duas ou três horas. Assim, posso responder a uma pergunta, dormir a sesta, depois regressar e responder a outra, tomar uma bebida ao final da tarde, ver o Telejornal, responder a mais uma. No dia seguinte, acordar, reler, mudar uma vírgula. É mais literário. Sobre as expectativas, as únicas que eu normalmente defraudo são as minhas. Com as expectativas dos outros posso eu bem: quando chegamos à idade adulta, aprendemos que não tem grande importância o que os outros pensam a nosso respeito. Até porque os outros, ou a grande maioria deles, não pensam.

Em público, não anda em mangas de camisa, é isso?

Essa história lembra-me uma outra: aqui há uns tempos uma leitora escreveu-me, desiludida, porque me tinha visto no Chiado de jeans e ténis. Dizia ela que sempre me imaginara com fato de três peças, bengala e cartola. Como é evidente, respondi-lhe que não era eu. Até porque eu nunca vou ao Chiado a pé; só de coche.

Então vamos lá. Um bocadinho a armar ao carapau de corrida, comecemos por um poema da Szymborska: “Escreve como se nunca tivesses falado a ti próprio/ E sempre mantendo-te à distância/ Não menciones os teus cães, gatos, pássaros/ As ninharias, os amigos e os sonhos”. Isto não é grande incentivo…, mas o que é pode dizer das suas ninharias, amigos, sonhos?

Das ninharias, dos amigos, dos sonhos, pouca coisa. Mas, se me permite, falarei do gato. Ou da gata, para ser mais preciso. É talvez o membro da família que eu mais inveje: será possível passar pela existência de uma forma tão serena, tão ociosa, tão elegante? Lia há tempos uma reportagem no Telegraph sobre uma inglesa que, num acto de loucura, viu um gato na rua e resolveu atirá-lo para dentro de um latão do lixo. Isto foi filmado e, claro, indignou o público. Mas o autor do artigo formulava a questão fundamental: quantos de nós já não pensámos em atirar os gatos para dentro de um latão do lixo? Tudo nos gatos é insultuoso para nós e para as nossas vidas. A começar pela relação que eles mantêm com o tempo.

A relação dos gatos com o tempo?

Nós somos seres temporais por definição: vivemos sempre carregados de passado ou de futuro; do que fomos ou seremos; entre as memórias e as aspirações; e com a certeza da morte à nossa espera. Somos, numa palavra, patéticos. Esta específica temporalidade descentra-nos do presente, atira-nos para fora dele. Mas os gatos, pelo contrário, vivem cada momento de uma forma completa, total. E sabe porquê? O Mark Rowlands explica isso num livro notável sobre lobos: porque para os gatos, como para os lobos, a felicidade não se faz por adição – adição de novas experiências; novos lugares; novos objectos; novos projectos; novos amores. Essa dança macabra é só nossa. A felicidade dos gatos faz-se por repetição. Eles repetem o que lhes é significativo. Passo horas a olhar para a minha gata. Aprendi mais com ela do que em anos e anos de leituras filosóficas.

Escreve como se nunca tivesse falado a si próprio? Às vezes, parece uma daquelas pessoas que sabem tudo acerca da Muralha da China e nada sobre elas mesmas. Que põem um biombo entre elas e elas.

Lamento discordar. Comecei a escrever publicamente em 1998. Há 13 anos ininterruptos que ando nisto. E não tenho feito outra coisa que não seja falar de mim. Mesmo quando falo dos outros, falo de mim. Porque o que existe “lá fora” só tem interesse se me despertar interesse; e o importante é cartografar o impacto que as coisas têm em mim. Há tempos, por razões editoriais, mergulhei nos mais de dois mil textos que escrevi desde 1998, aqui ou no Brasil. E 90% deles, para dizer o mínimo, começavam sempre na primeira pessoa do singular. Há quem não goste deste abjecto culto do eu. Eu não concebo opinião sem ele: a minha formação literária fez-se com terríveis narcisistas, que me infectaram para toda a vida.

Recorrentemente fala da sua psi. “A minha terapeuta”. A que propósito é que fala dela?

Para começar, não sei se falamos da mesma terapeuta. Para citar a canção, eu já tive dois amores. E o mais engraçado é que, pensando bem, uma era loira e outra era morena. Não que isso alterasse as regras do jogo – ali era paciente, no duplo sentido da palavra. Mas confesso que nem sempre era fácil: por ironia do destino, calharam-me duas mulheres lindíssimas e inteligentíssimas na rifa do divã. E eu, antes de ser neurótico, sou humano.

Seria diferente se fosse um homem? As suas relações com os homens são muito diferentes das relações com as mulheres? Em quê?

Não é possível generalizar sobre “os homens” e “as mulheres”, embora a minha tentação fosse dizer que os homens são mais femininos do que as mulheres. São mais frágeis, mais inseguros e incomparavelmente mais românticos. Kissinger dizia que o poder é o maior dos afrodisíacos, mas esqueceu-se de acrescentar que essa grande verdade só funciona para um dos sexos. As mulheres fascinam-se pelo poder; mas os homens fascinam-se pelas mulheres. Quer coisa mais ingénua? Claro que, depois, conhecemos um caso ou outro que desmente a teoria e impede a tentação misógina. E eu, verdade seja dita, tenho conhecido alguns, razão pela qual a misoginia me está interdita, apesar de ser um excelente recurso literário.

Casos que desmintam a “regra”. Pergunto por mulheres importantes na sua vida.

Quando penso nas mulheres que conheci na vida, a começar pelas grandes mulheres da casa onde cresci, lembro-me sempre daquela entrevista ao Evelyn Waugh em que a jornalista perguntava: “Sr. Waugh, como é possível o senhor ser católico e, ao mesmo tempo, ter um feitio tão insuportável?” E ele, com honestidade tocante, respondia: “Minha senhora, se não fosse o catolicismo, eu dificilmente seria um ser humano.” Faço minhas as palavras dele: o melhor de mim devo-o à generosidade e à tolerância das mulheres, que praticamente fizeram de mim um ser humano.

Ainda o assunto terapeuta: como foi lá parar? Confesse uma página das suas angústias.

Mas eu já confessei. E por escrito. Creio, até, que o texto está no meu livro, Avenida Paulista, com o título absurdamente heróico de “A conquista da noite”. Está a ver como não falo apenas da Muralha da China? Basicamente, fui lá parar porque perdi o sono, há muitos anos. Durante vários dias, fiquei a olhar para o tecto. A coisa preocupou-me e, sobretudo, deprimiu-me. Não apenas porque a privação do sono é um suplício; mas porque eu tenho um gosto genuíno em dormir. Sou um anti-prof. Marcelo, digamos assim, e a privação do sono era como amputarem uma perna ao Cristiano Ronaldo. Como é evidente, deixei de dormir porque, estranhamente, passei a temer o estado de inconsciência; e esse temor, como é ainda mais evidente, revelava um desconforto profundo com a própria ideia da morte, porque o sono é sempre um simulacro da morte.

Num dicionário de latim, encontrei três significados para «Nox»; podem ser considerados isoladamente, mas metaforicamente podem também querer dizer a mesma coisa: Noite, Sono, Morte. Há ainda Deusa da Noite.

Os Gregos sabiam disso e, não por acaso, fizeram de Thanatos e Hypnos irmãos, filhos da mesma mãe, a deusa Nyx. Mas divago. Não lhe vou contar o filme todo, até porque ele ainda está em exibição no livro – ou, pelo menos, no site da Folha de S. Paulo. Avanço directamente para o final: viveram felizes para sempre. Durmo como um anjo, muito obrigado.

Está à espera que desate à patada? As pessoas, de si, esperam a patada?

Nada do que eu escrevo me parece particularmente duro ou violento. Mas admito que possa soar duro ou violento na nossa cultura política ou jornalística, que ainda vive na ressaca da ditadura. Como sabe, um dos prodígios do dr. Salazar foi ter removido a política das ruas, dos jornais, dos cafés, até para evitar a loucura revolucionária e confrontacional que dominou a Primeira República. Só que o resultado desse apagamento do político, que é sempre um apagamento do confronto e do pluralismo, produziu estas opiniões moles que hoje são medradas por aí. Opiniões em cima do muro, onde ninguém quer incomodar ninguém e todos querem ser amigos de toda a gente.

Se fujo um pouco ao tom melífluo da imprensa portuguesa, acredite, não é virtude minha.

É obra de quê?

Foi sorte. Tive a sorte de crescer com o jornalismo brasileiro, que soube importar o melhor do jornalismo anglo-saxónico. Não apenas a prosa enxuta, sem aqueles ridículos “tenho para mim que” ou “na minha óptica”; mas um certo gosto pela liberdade e pela dignidade da opinião. Quando uma vez contei, ao meu editor em São Paulo, que o colunismo português era maioritariamente exercido por membros dos partidos políticos, ele nem queria acreditar. Achava que eu estava a falar, sei lá, do Zimbabwe.

Provocação, insolência, natureza sulfurosa são o mais soft que se pode dizer do seu estilo.

O Paulo Francis tinha uma frase certeira sobre o assunto: “Trato as pessoas como adultas”. Nem mais: o meu “estilo”, como lhe chama, é uma forma de tratar as pessoas como adultas, embora saiba que nem sempre as pessoas gostam de ser tratadas como adultas. Já pensei, aliás, em escrever crónicas paralelas: de um lado, a versão “normal”, adulta; do outro, a mesma coluna, mas em versão infantil para não perturbar os estômagos mais sensíveis.

Isto era um intróito para começar a provocá-lo. Sente-se insultado quando lhe chamam “insolente chic”?

Sinto-me insultado com a parte do insolente.

Já agora, e só por curiosidade: sente o quê quando lhe chamam “fascista” e “reaccionário”?

Não tenho ouvido esses epítetos nos últimos tempos. O que pode significar uma de duas coisas: ou as pessoas estão mais educadas e cultas, o que é altamente duvidoso; ou, então, as minhas “opiniões” acabaram por entrar na corrente sanguínea do debate público. Comecei a escrever no Independente, literalmente no século passado. E, nesses tempos primitivos, quando uma pessoa escrevia, sei lá, que o rendimento social de inserção criava uma cultura de dependência e de infantilização dos indivíduos – a velha “tirania democrática” de que falava Tocqueville – aparecia logo uma dúzia de abencerragens a gritar “vem aí o fascismo!” A coisa divertia-me e horrorizava-me, como nos diverte e horroriza ver aqueles esqueletos de dinossauros nos bons museus de História Natural. Mas entretanto, e como dizia o outro, o mundo mudou. Apareceram os blogues, por exemplo, e as opiniões “heréticas” começaram a ser naturais num espaço pluralista. Hoje, sinto-me menos só do que nos tempos do Independente. De vez em quando, pode surgir alguém que ainda dispara um “fascista” ou um “reaccionário”. Mas é apenas um tique nervoso, próprio do foro psiquiátrico, não político.

Qual é a sua definição de um e de outro?

Por paradoxal que possa parecer, o “fascista”, o “reaccionário” e até o “comunista” são semelhantes. Apresentam um tipo de mentalidade radical que visa destruir o presente para a reconstrução de um mundo ideal. No caso do reaccionário, ele acredita que esse mundo ideal existe no passado: no retorno a um passado arcádico onde não existiam as iniquidades do presente. O fascista ou o comunista, que são irmãos gémeos, acreditam que esse mundo existe no futuro; na construção de uma sociedade futura e imaculada. Mas a atitude de ambos é igual: uma atitude monista e revolucionária. Como sou um conservador, a minha preocupação está precisamente em conservar o presente, não em destruí-lo ou subvertê-lo rumo a um passado ou a um futuro perfeitos. Sou um anticomunista pelos mesmos motivos que sou um antifascista. Porque a noção de perfeição, em política, é conceptual e moralmente aberrante.

Pergunta seca: porque é que é de direita?

Resposta seca: porque não sou de esquerda. Porque não acredito na bondade intrínseca da natureza humana. Porque não creio que os homens nasçam livres e, como dizia Rousseau, se encontrem por aí aprisionados. Creio, aliás, no oposto: os homens nascem aprisionados na sua agressividade instintiva e é a sociedade que os civiliza, refina e liberta. E não existe liberdade sem lei, ou seja, sem uma autoridade politicamente constituída e democraticamente eleita. E, também ela, limitada pela lei. De preferência, bem limitada: capaz de exercer as suas funções soberanas mas sem interferir nas escolhas individuais e legítimas dos indivíduos.

Qual é o papel do Estado, nesse quadro?

Não é função do Estado dizer-me como viver; é função do Estado permitir-me viver em segurança e paz. Por minha conta e risco. Como é evidente, sei que isto soa estranho em Portugal: um país onde a pobreza mental e material obriga qualquer um a olhar para o Estado como certas tribos primitivas olhavam para os seus deuses de pedra e bambu. De forma reverente, messiânica. E isto tanto se encontra à esquerda como à direita.

Por outro lado, e de forma mais caseira, sou de direita – ou, se preferir, não sou de esquerda – porque não tenho tempo nem paciência para cultivar complexos ideológicos de nenhuma espécie. Nasci depois do 25 de Abril.

Quer dizer, nasceu liberdade, não nasceu num regime ditatorial.

Não fiz parte da ditadura nem defendi nenhuma ditadura de sentido contrário. Salazar, tal como Cunhal, são-me igualmente repulsivos. Mas é necessário entender que Salazar não nasceu do vácuo nem permaneceu por milagre; nasceu da nossa pobreza material e da nossa balbúrdia republicana – exactamente os motivos pelos quais permanece na memória dos nostálgicos: porque a pobreza e a balbúrdia persistem. E, se permaneceu no poder, não foi pelo uso totalitário da repressão e do medo, como na Alemanha ou em Itália. Foi porque o país continua a ser intrinsecamente cobarde e iliberal. A aura de Cunhal, mesmo à direita, explica-se pelas mesmíssimas razões. Fosse Portugal um país mais cioso da democracia pluralista e da liberdade individual e jamais Salazar ou Cunhal teriam a expressão que tiveram e têm.

Nunca teve um fio anarquista?

Mas eu tenho vários fios anarquistas. Parafraseando um velho filósofo inglês, Michael Oakeshott, eu sou um anarquista em todas as esferas da vida precisamente porque sou um conservador em política. Quando o poder político está domado e limitado, podemos permitir-nos a todos os luxos. Mas a política não é um luxo; não é uma actividade “criativa”, onde devemos esperar “a imaginação ao poder”. A imaginação e a criatividade devem ser cultivadas noutras esferas da conduta humana. Na intimidade. No futebol. Nas artes. Na culinária. Mas a política lida com a vida de seres humanos. A primeira exigência que se deve fazer ao poder político é ele não confundir a vida de terceiros com as tintas que usamos numa tela. A segunda é ele não interferir com a forma como as pessoas, livremente, pintam a sua tela.

Cito Oscar Wilde, uma das suas referências: “Se há no mundo alguma coisa mais irritante do que sermos alguém de quem se fala, é ninguém falar de nós”. Ser tão polémico é uma boa maneira de ter sempre alguém a falar de nós…

Repito o que lhe disse: não é importante que as pessoas falem de mim. O meu negócio é o inverso: ser eu a falar das pessoas; e, através delas, falar de mim.

Nelson Rodrigues: “Nas velhas gerações, o brasileiro tinha sempre um soneto no bolso. Mas os tempos parnasianos já passaram. Hoje, ferozmente politizado, ele tem sempre à mão um comício”. Porque é que, tendo estudado História de Arte e elegendo a literatura e a arte como as suas paixões, do que fala é de política?

Porque não há literatura ou arte sem política. Isto significa duas coisas. Em primeiro lugar, que é improvável a existência de literatura ou arte sem estarem resolvidos os problemas básicos da condição humana, a começar pela segurança e pela liberdade dos seres humanos. Acredito que no Sudão existam escritores ou pintores em actividade. Mas, como dizia o Bellow, não conheço o Balzac ou o Matisse do Sudão. Por mais desagradável que isto possa soar, sociedades politicamente civilizadas e com um nível material elevado tendem a produzir grande arte.

Eliot tinha inteira razão quando aconselhava o poeta a escrever com Homero sobre os ombros. Mesmo que o poeta escreva contra Homero, contra a tradição, rejeitando tudo para criar tudo outra vez. A literatura e a arte são paixões, sim, mas é a política que as torna possíveis – no sentido prático e filosófico do termo.

“Nasci adulta, morrerei criança”, é um dos aforismos mais famosos de Agustina. Fala da sua precocidade amiúde. Foi uma criança “adultecida”? Não me diga que brincava com carrinhos…

Brincava com carrinhos, embora a minha paixão fosse uma espingarda de pressão de ar que o meu pai me ofereceu e com a qual fiz imensos estragos. Janelas, lâmpadas, um primo.

Por falar nisso, é mesmo verdade que comprou o carro à Marisa Cruz?

A vendedora disse-me que sim. E eu acreditei. Nestas coisas, convém seguir John Ford: imprima-se a lenda.

“Quem é o gajo?”. Começa assim uma entrevista que lhe fizeram no Brasil e que pode ser vista no youtube. Então, quem é o gajo?

Creio que na altura respondi: “Uma alma pura que se confronta com a corrupção do mundo”. Infelizmente, não é possível reproduzir aqui as gargalhadas insanas do entrevistador brasileiro, que ainda não recuperou completamente.

Há duas biografias? A do persona público e a privada. O público escreve para jornais, é professor universitário, polemista empenhado. A privada?

A privada, curiosamente, é privada. E os leitores desta revista não merecem morrer de tédio.

A escrita é um modo de fugir ao “modo funcionário de viver”?

A escrita é um modo de vida, ponto final. Não tenho nenhuma visão romântica sobre “isto” – deixo ficar as visões românticas para os amadores. “Isto” é trabalho. “Isto” é escrever quando não temos vontade ou, pior ainda, “inspiração”, essa grotesca palavra. “Isto” é escrever quando temos gripe. “Isto” é escrever quando estamos sóbrios, ressacados ou nem uma coisa nem outra. “Isto” é escrever quando temos o coração partido ou enlevado. “Isto” é escrever, faça chuva ou sol; haja tema ou não; agrade ou não agrade a fulaninho ou sicraninho. Os meus estados de espírito não alteram o trabalho que tem de ser feito; o editor que está à espera para fechar a página; os homens na gráfica que já protestam com o atraso da impressão; os leitores que acordam no dia seguinte, compram o jornal e esperam ser informados ou entretidos, e que se estão razoavelmente nas tintas se é gripe, hipocondria ou coisa mais grave. Claro que, no meio de tudo isto, existe algum prazer e um certo sentido de competência, caso contrário seria impossível: seria impossível acompanhar o ritmo de cinco colunas por semana, às vezes mais; respeitar os prazos; aguentar as horas longas que se passam sozinho.

De quem é que espera aprovação? Não faça de conta que é auto-suficiente… Há mesmo um momento em que passamos a ser auto-suficientes ou passamos a vida a tentar remendar umas fracturas que estão lá atrás?

Passamos a vida a tentar remendar as fracturas que estão lá atrás. E convém fazer isso a tempo porque as fracturas tornam-se mais dolorosas e mais profundas com o tempo. Não vale a pena fugir – ou, como dizia o outro, viajar, perder países. O Jeffrey Bernard, um dos maiores cronistas das últimas décadas, costumava ironizar: onde quer que estejamos, para onde quer que fujamos, nós também estaremos lá. É por isso que convém ter uma consciência tranquila, ou minimamente tranquila. Vive-se melhor assim. Mas, sobretudo, morre-se melhor assim.

Falava disto com a minha irmã, há uns tempos, a propósito de uma pessoa que partiu com uma terrível doença. E eu confessava-lhe o meu espanto perante a coragem estóica dessa pessoa nos últimos tempos de vida. A minha irmã, que sempre foi mais inteligente do que eu e que, além disso, é médica e convive com situações limite todos os dias, sorriu e disse-me que a coragem não tinha nada a ver com o assunto. Ou, dito de outra forma, o que eu tomava por coragem era, na verdade, uma consciência tranquila. Tão simples e tão difícil quanto isso.

Quis ser professor em Oxford?

Que horror. Seria incapaz de viver em Oxford. Gostei de lá ter estado, foi muito útil para a minha tese de doutoramento, desde logo porque pude aprender com o Henry Hardy, que há mais de três décadas é o editor exclusivo do espólio do Isaiah Berlin, meu tema de tese. Mas não tenho nenhum deslumbramento pelo sítio. Talvez porque não fui completamente virgem para lá: já tinha viajado muito, já tinha lido muito e Oxford pareceu-me bonitinho mas um pouco claustrofóbico. Além disso, sou um rapaz de cidades e sempre que podia escapava-me para Londres. Para matar saudades do caos físico e existencial que só as cidades permitem.

Que vida quis para si? Que vida inventou para si?

A vida que tenho é a vida que quis, inventei e procurei. Nada a lamentar.

É previsível que os seus alunos vão à procura do cronista. Que pessoa lhes dá?

Essa pergunta deve ser colocada a eles. Mas é provável que a Anabela fique desiludida, tal como alguns ficam: na universidade sou um professor, não um “colunista”. A separação que faço é absoluta, quase fanática: não é por acaso que, na minha coluna do Correio da Manhã, por baixo do nome, surge “colunista” e não, por exemplo, “professor universitário” ou “politólogo”. De igual forma, se um aluno me pergunta o que penso do político X ou Y, agradeço a pergunta e convido-o a tomar café fora da universidade. A única “política” de que falo dentro da universidade é a da área que me compete, ou seja, da Teoria Política. Faço esta separação entre o “professor” e o “colunista” da mesma forma que faria se, fora da Academia, fosse pintor ou trapezista. São mundos diferentes, com regras diferentes. Eu sei que em Portugal não há essa tradição, o que implica que as pessoas levam a universidade para o jornalismo e o jornalismo para a universidade. Resultado: temos mau jornalismo e má universidade.

Por acaso escreve crónicas. Para ganhar dinheiro? Para ter um certo estatuto público?

Se a minha ambição na vida fosse ganhar muito dinheiro e ter estatuto público, acha mesmo que teria escolhido o colunismo – este trabalho incerto e ingrato, onde fazemos inimizades todas as semanas? Se a ambição fosse o dinheiro e o estatuto público, acredite, eu teria tido a imaginação e a inteligência suficientes para escolher caminhos mais rápidos. E mais rentáveis.

O Independente e o Miguel Esteves Cardoso foram seminais na sua vida? De que modo?

Foram bons ombros. O Independente, o Miguel Esteves Cardoso, mas também a Mónica Bello, a Inês Serra Lopes, o Paulo Pinto Mascarenhas, o Vasco Rosa, o António Barreto e tantos outros foram bons ombros para que eu pudesse subir, aprender, abusar – e aprender a abusar. Portugal não é apenas um país de inveja; é um país de ingratidão, que é uma decorrência da inveja, onde ninguém deve nada a ninguém. Eu, pelo contrário, devo muito ao Independente e aos amigos que lá fiz: como diria o herói do MEC, eles ensinaram-me a tentar outra vez, a falhar outra vez – e a falhar melhor.

Escreve para a Folha e há quem o aponte como o melhor cronista que se pode ler nos jornais brasileiros. Fica de peito cheio?

Faço uma vénia e depois regresso à minha toca porque o relógio começa a contagem decrescente para a crónica seguinte. O relógio arrasa com qualquer vaidade, minha senhora.

Ninguém diz isso em Portugal das coisas que escreve, agora, para o Correio da Manhã. Porque é que acha que é assim?

Com a devida vénia, a doutrina divide-se: tenho leitores que preferem a “opinião” do Correio da Manhã à “crónica” da Folha de S. Paulo. E vice-versa. Esta talvez seja a principal diferença entre o que faço em Portugal e o que faço no Brasil. Actualmente, não estou a escrever crónicas em Portugal. As últimas que escrevi foram, precisamente, no Independente, há oito anos, e foi por causa delas que surgiu o convite para escrever na Folha – e para continuar aí o género. NoExpresso e no Correio da Manhã passei a escrever “opinião”, o que é diferente e incomparavelmente mais difícil. Escrever sobre mim e sobre as minhas pessoalíssimas idiossincrasias – no fundo, ser um “cronista” – é uma forma de respiração natural. Analisar a realidade política e escrever sobre ela – no fundo, ser um “colunista” – é uma tarefa que me leva sangue, suor e lágrimas. Isto é sobretudo válido no Correio da Manhã e nos 1000 caracteres à disposição.

Quando o Octávio Ribeiro me propôs três colunas às sextas, sábados e domingos com essa dimensão, imaginei que a coisa seria simples. Enganei-me e isso vê-se nos bastidores, todas as semanas: escrevo várias versões da mesma coluna e só envio aquela que condensa, nas doses certas, a apresentação de um problema, a crítica ao problema e a síntese, ou seja, o punch lineque faz a soma das partes. Esta pequena loucura, muito parecida com o trabalho de um relojoeiro, demora-me uma tarde inteira. Dez crónicas da Folha são mais fáceis de escrever do que uma só coluna do Correio da Manhã.

É o primeiro a falar do tamanho da sua testa. É o primeiro a praticar o género “não me levo a sério”. Mas a sério: tudo teria sido diferente se fosse parecido com o Gary Cooper?

Mas quem é que lhe disse que uma testa alta não dá boa cinefilia? Lembre-se do David Lynch no Eraserhead.

Quando googlamos o seu nome, deparamos consigo e com o seu homónimo milionário. Nunca pensou como seria trocar de vida com ele por umas horas?

Seria horrível. Uma vez escrevi um texto sobre ele, “Quem pensa João Pereira Coutinho que é?”, no Indy, onde apresentava uma lista de exigências para que ele pudesse continuar a usar o meu nome impunemente. Coisas modestas, tipo um Steinway, Michelle Pfeiffer sobre o Steinway, etc. Nessa mesma tarde ele ligou-me e disse-me que estava disposto a cumprir algumas exigências, mas não todas: a Michelle, pelos vistos, não podia vir no pacote. Ri alto e simpatizei imediatamente com o cavalheiro. Mas não trocava de vida com ele. Enjoo de barco, tenho algum medo de voar, a única ilha que tolero é Manhattan e ser um grande empresário implica uma capacidade infinita para aturar idiotas a horas obscenas, tipo nove ou dez da manhã. Não me perdoaria semelhante desperdício de tempo.

Tem um décimo da massa do seu homónimo? Estou a perguntar se é da família e se vai ter um quinhão nas partilhas.

Fazem-me essa pergunta muitas vezes. Dou várias respostas, consoante o estado de espírito. Umas vezes digo que não sou da família; outras, que sou; por vezes, acrescento que fui deserdado; ou então que descendo de um ramo bastardo; ou então que descende ele e eu prefiro nem falar do assunto. E por aí fora. Mas o mais engraçado é que, se calhar, até existe uma raíz comum: o meu “Pereira Coutinho” vem do lado paterno; o meu bisavô era da região do Douro. Creio que a família distante do outro João Pereira Coutinho também era do norte e daquela zona. Como é evidente, já tenho advogados a trabalhar no assunto.

Há ainda um JPC flautista. O seu instrumento é o piano, que tocou em bares. Que caminhos foram esses?

Caminhos de vadiagem no meu primeiro ano de Direito. Entrei para Direito por engano e, felizmente, apercebi-me a tempo: quando a turma, com o código na mão, começou a discutir a situação do senhor A, atropelado pelo senhor B, eu resolvi optar pelo senhor C, de “cavanço”. Além disso, desanimei imediatamente quando me disseram que nos tribunais portugueses não existe a tradição americana do júri e não é de bom tom o advogado passear-se pela sala de audiências. Era toda uma memória fílmica que estava a ser atraiçoada, e eu não podia tolerar mais aquilo. Então, na companhia de mais quatro vadios, formei um quinteto e, como dizem os brasileiros, por aí fui. Foram tempos divertidos: quando a família me imaginava a ler Vital Moreira, eu passava as minhas noites com Gershwin. Foi uma excelente troca.

Com que personagem da mitologia grega se acha parecido?

Obviamente, com Zeus. Mas o meu objectivo é descer até ao nível de um Apolo.

Com quem é que gostava de ser parecido?

Com o Anthony Hopkins no Homem Elefante. Desde que tivesse a alma nobre do paciente dele.

Uma pergunta, que pode parecer lamechas, mas não é: chora?

Choro. Todas as Primaveras. “Febre dos fenos”.

O que é que o magoa profundamente?

Sapatos apertados.